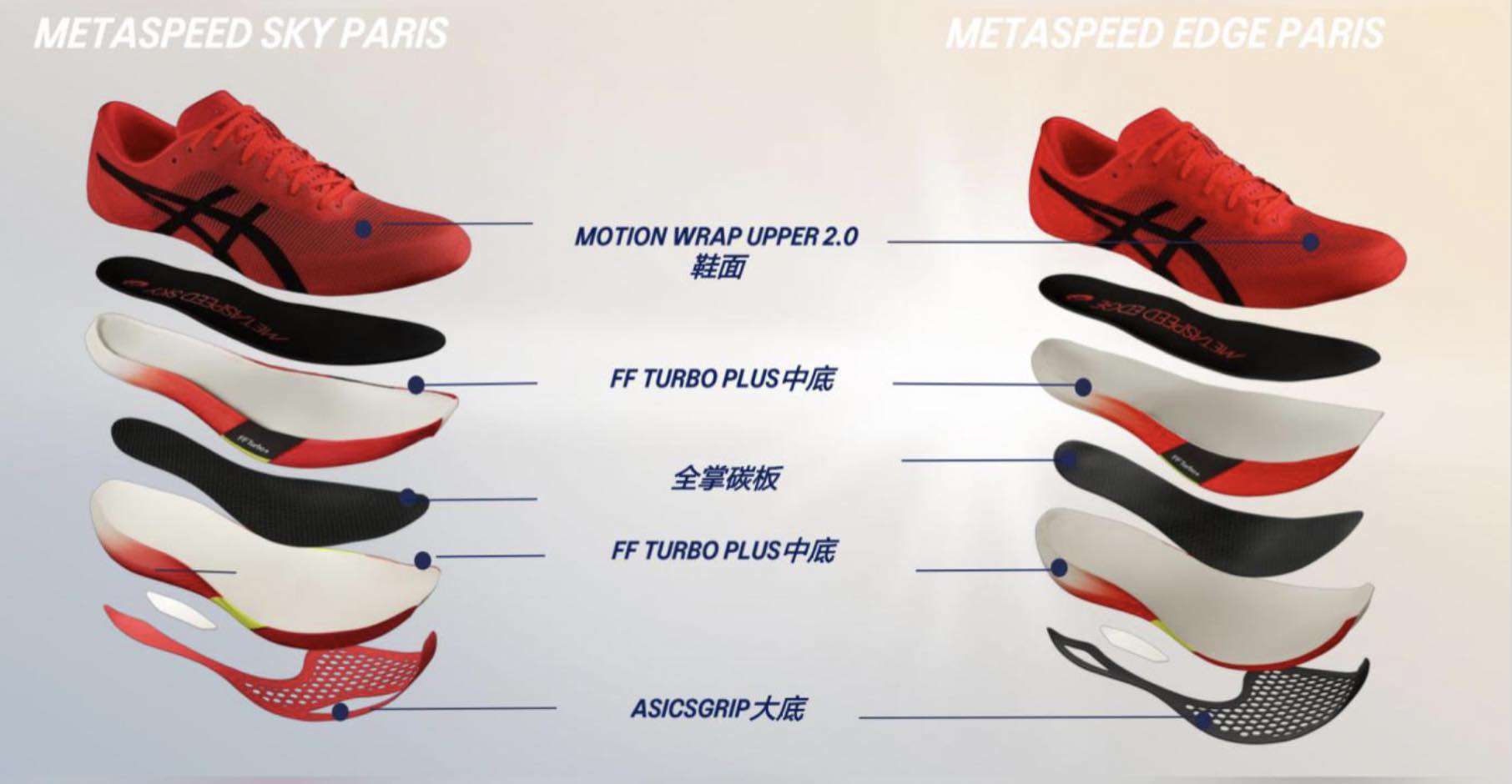

去年春天asics推出旗下Metaspeed,正式加入maximalist長途賽鞋之戰,並以「同一鞋楦兩款中底」製作出兩款名為Sky及Edge的跑鞋,分別服務大步距及高步頻跑手。今年4月,asics在西班牙的馬拉加舉辦了一場名為Meta Time Trial的活動,宣佈Metaspeed推出更新版本,當大家都以為是第二代橫空出世之時,新鞋只是在原有的名字後面加個「+」?

一整個五月在自己的IG上都不時po出各大小跑步page試Metaspeed Sky+的片段、相片及review,都不以為然。托asics HK的福,小弟得以在6月中旬都收到一對,更可以揀Sky+或Edge+,今次我就選了Metaspeed Sky+,多謝多謝。但先旨聲明,鞋雖是他們提供,但不代表我不會「彈」的。

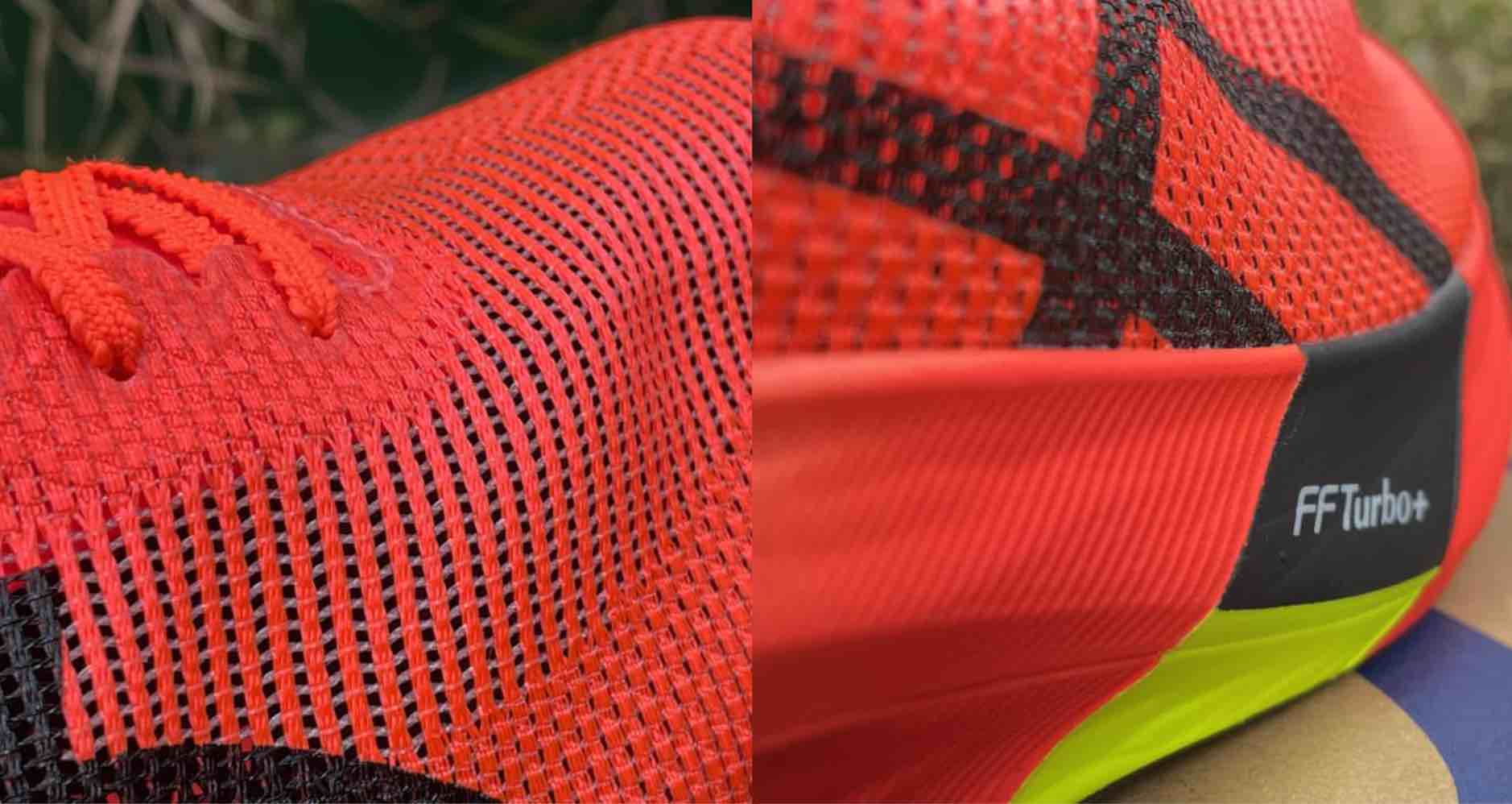

新版本在鞋楦上使用了Motion Wrap新物料,聲稱比第一代更具彈性,可配合跑手高速跑動時腳掌的移動。另外,不論是Sky+還是Edge+,中底最厚厚度都在國際田聯新規定可以容許的框架之下(厚度不得多於40mm)用盡quota,皆提升到39mm,Edge+前掌有31mm,提供8mm落差;Sky+前掌更厚達34mm。我第一次開盒時都被它巨大的前掌震攝了幾秒。

「嘩嘩嘩嘩嘩,不得了!」(有無聲?)

直接去試後感:

事隔兩星期至今,共跑了40公里左右,當中包括一次開鞋慢跑及兩次fartlek(每課大概是四五次一至兩公里快跑配一公里慢跑)。試鞋的時侯我刻意將步頻收細,將步距稍稍加大,希望可以試出Sky+的真感覺。

好推,真係好推。

由於前後半落差只有5mm,前掌向上弧度好大,搖搖板效應得以完全發揮。每一次加速都輕易將步速推到我的「閥值步速」,有幾次無意中更推到比十公里步速還要快,這不平常,因為此等步速需要極度集中及刻意才能維持,著Sky+似乎不用。

5mm落差的設定對跑姿及小腿質素都有一定要求。起碼你不能是重度heel striker,意味你跑步時落地的位置不能離開你的質心太遠(至於幾遠先算遠就有排講…)。而小腿要有一定力量及鍛練才可以駕馭這個設定,否則小腿在長時間工作可能會支持不住。這些我個人介紹多做Plyometrics、running drills及跳繩。(退一萬步講,每個跑手都應該做)當你發現以上都似乎不是說你,可能你要考慮Edge/Edge+。

鑑於我有刻意收細步頻,我感覺到整塊中底都有很平均的吸震力(Edge只後掌比較明顯),吸震力也大大提升。(當然,我上一次是試Edge,最厚vs最薄,contrast一定大)

中底物料FF Blast混合了尼龍,雖然energy return跟Vaporfly 4%一樣都有70%,但感覺韌一點,或者說returning cycle時間很短。我猜想,這對愈高速的跑手愈有利(因為觸地時間更短)。我又猜想,更高大的跑手會更享受Sky+。

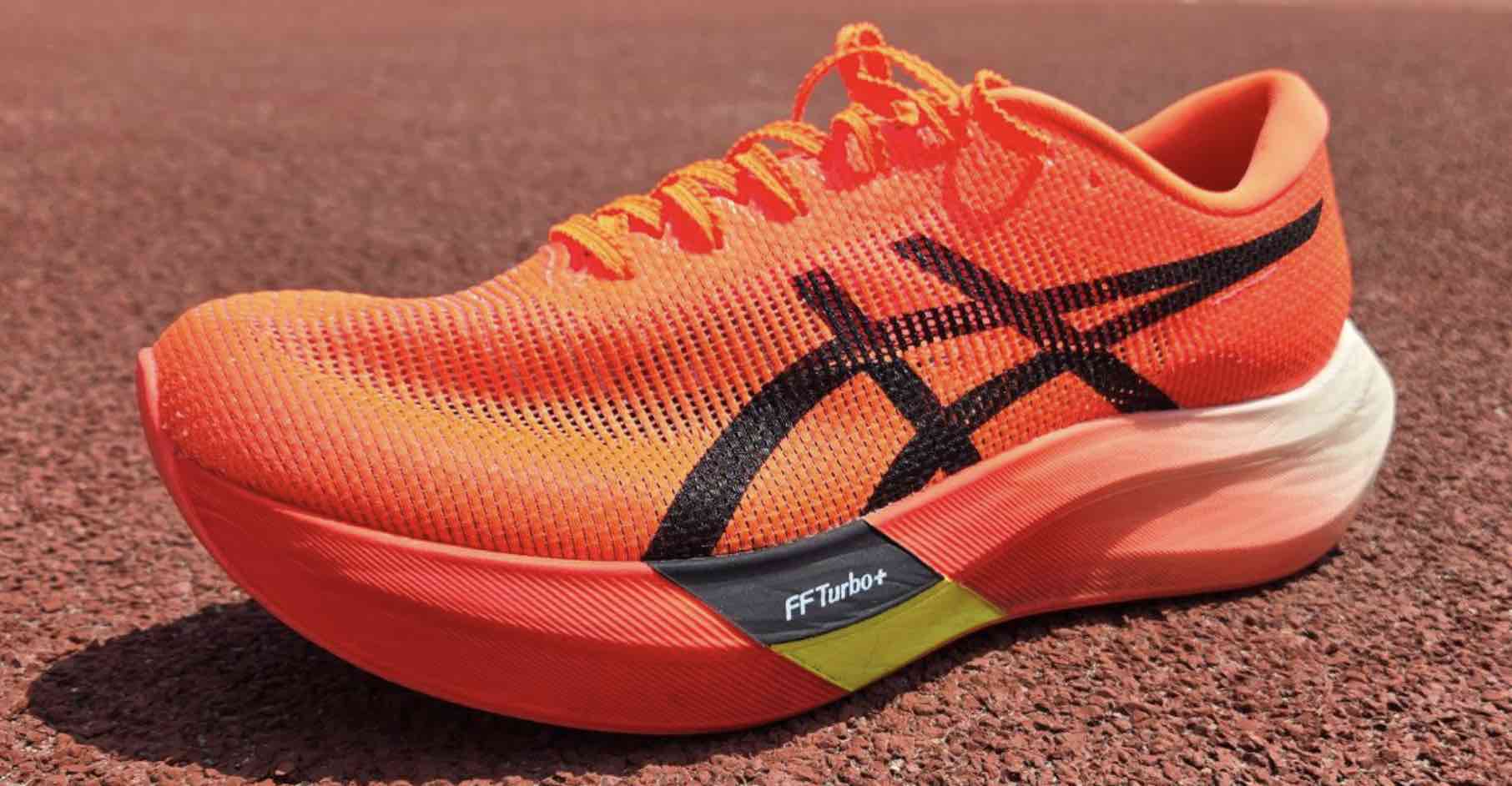

全對鞋最大的改變是中底前掌兩邊變得更厚更實,效果當然是前掌的緩震再推進的感覺十分強烈。特別在硬地上跑,與我上一次穿Edge的分別何謂是兩個層次。直路時都會感覺到兩邊都有支撐,過彎時安定感更高。

雖然總體重量由6.4加大到7.2oz,但不是輕易察覺的分別,整體仍然是輕到感覺不到。

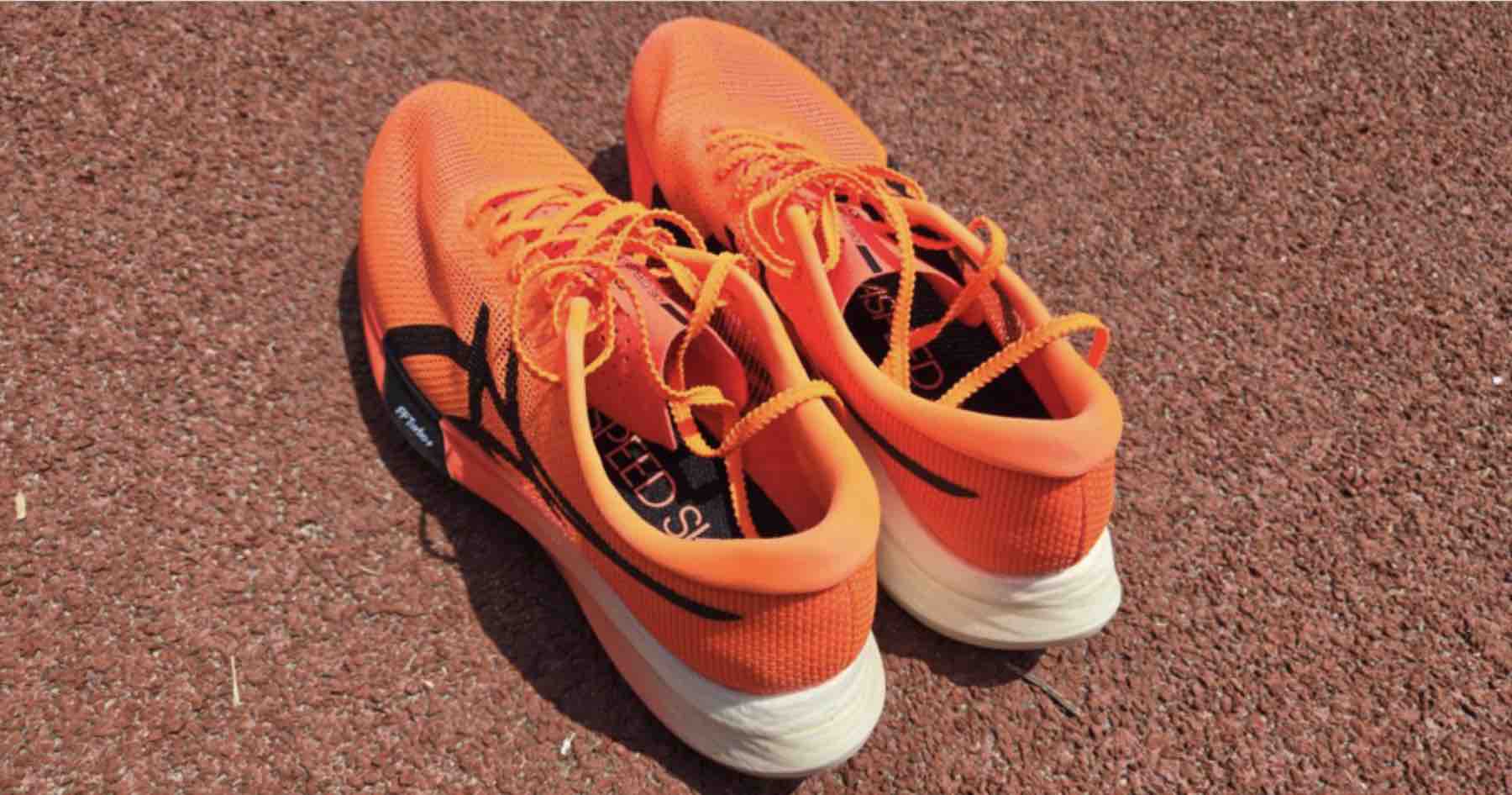

鞋楦線條上沒有改變,只更新了物料。與上次一樣都是類近魚絲膠狀紗線配合類似棉質物料構建鞋楦,但新的Motion Wrap魚絲紗線比例似乎更高,用力拉扯會感到有多一點彈性。而外觀上透光度更高(看圖),預期也更透氣。補充資料,鞋楦是使用100%回收物料的,環保要加分。

外底沒有特別更新,只是前掌孔狀凹槽圓型變長了,相信對整體抓地力沒有改變。(事實上本身已經十分好)

總結: Metaspeed Sky+是一次完美化的過程,本質上沒有新突破,不過,cushion更強、中底回彈更高,兩邊穩定性更高,而重量增加也察覺不了,我覺得比起無誠意地改少少然後大鑼大鼓叫它作第二代,加個「+」更負責任,因為這只是在本身Metaspeed的基礎上為用盡40mm allowance而作出的更新。而其他,一個brand 「asics」已經解釋哂,我賣了10年跑鞋,你要信我,它總不會令你失望。

再次鳴謝asics HK提供跑鞋

Asics Metaspeed Sky+據說在7月開售